どうもぼちぼちです。

着物の帯を簡単に結べるようにする道具「楽詩帯」。

簡単に付けられるけど毎回準備に手間取り動画を確認しつつなので、

自分用に分かりやすくメモっておきたいと思います。

楽詩帯

今こそ覚えるチャンスです! 送料無料 一人で簡単帯結び 楽詩帯(らくしたい) 10分で着物が着られる♪ 着付け代も節約! 必見です! 作り帯 お太鼓 【楽ギフ_包装】 5002008

今こそ覚えるチャンスです! 送料無料 一人で簡単帯結び 楽詩帯(らくしたい) 10分で着物が着られる♪ 着付け代も節約! 必見です! 作り帯 お太鼓 【楽ギフ_包装】 5002008

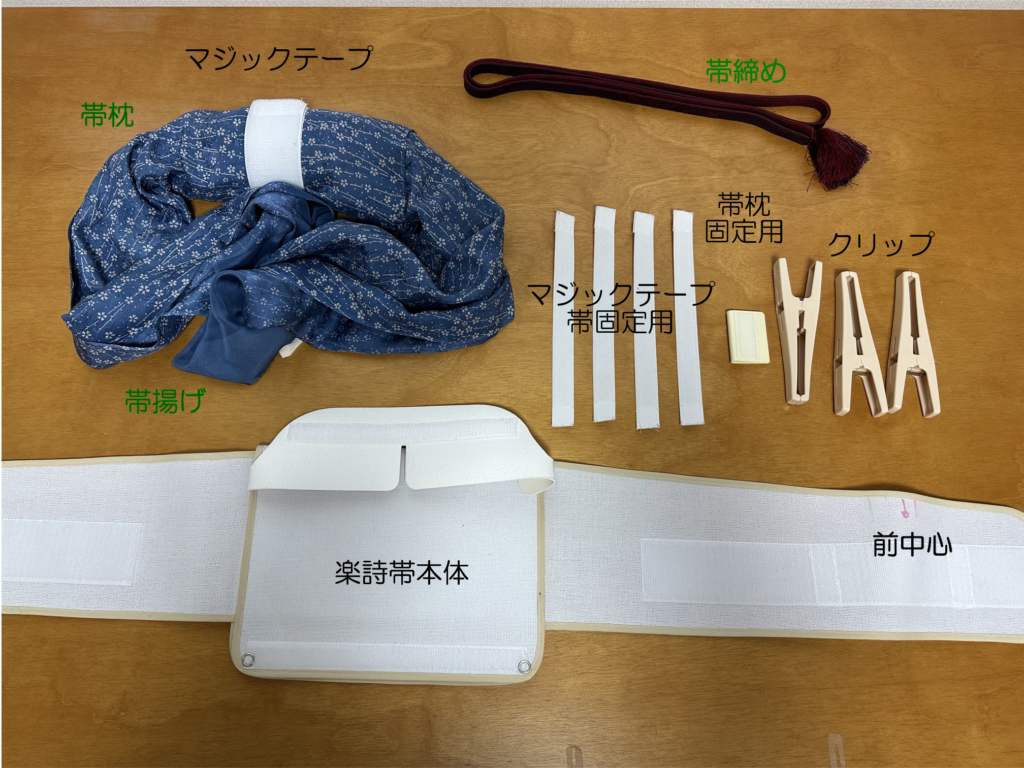

本体

クリップ3個

帯枕固定用パーツ(袋帯の時だけ使う)

帯固定用のマジックテープ

帯枕固定用のマジックテープ

まず補正して着物を着たサイズで、本体の前中心を測っておきます。

前でマジックテープ止めになっているので、左右の重なった中心に印をつけます。

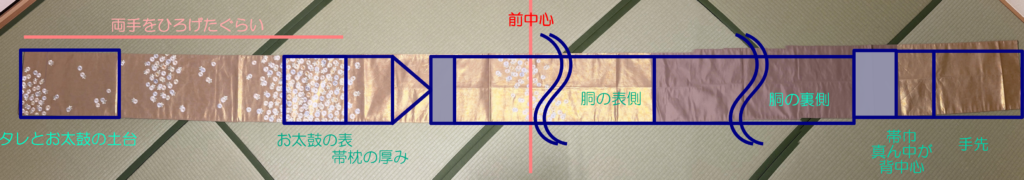

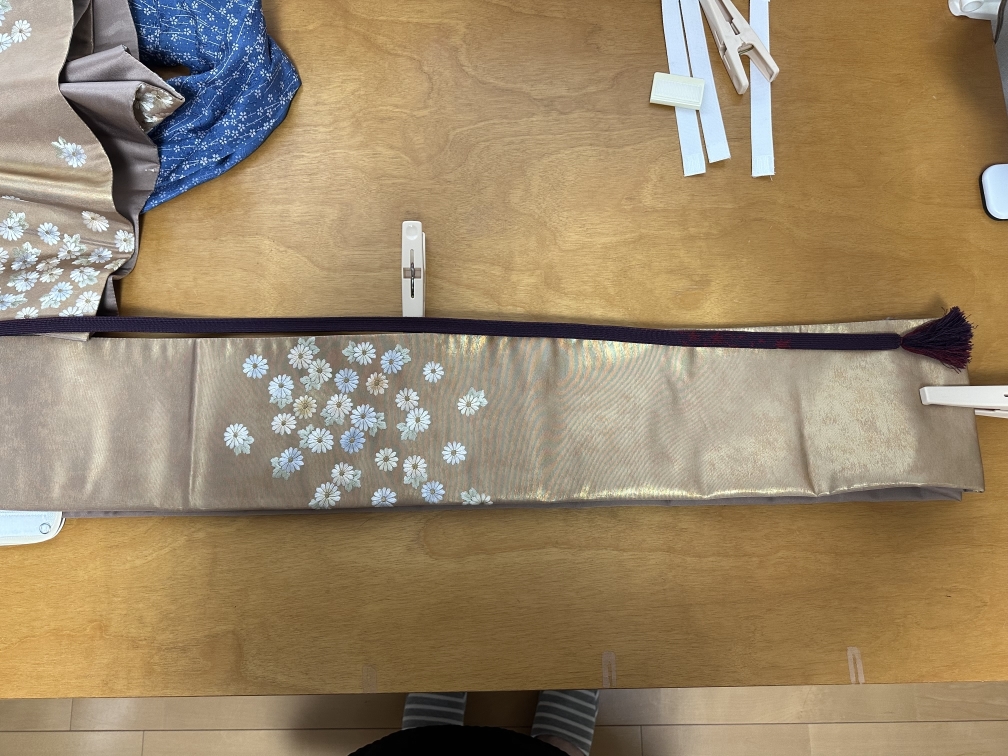

まず帯のどこがどうなのか確認し図にしました。

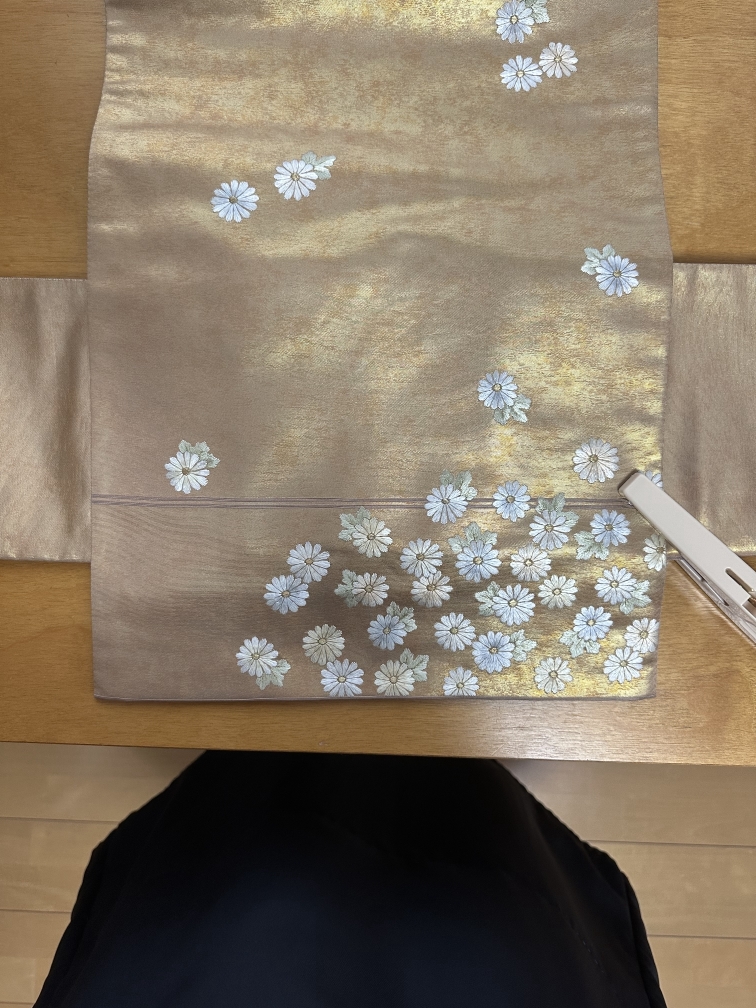

1.お太鼓柄の表に出るところを決める

タレの先から両手をひろげたぐらいの位置でお太鼓の柄を決めます

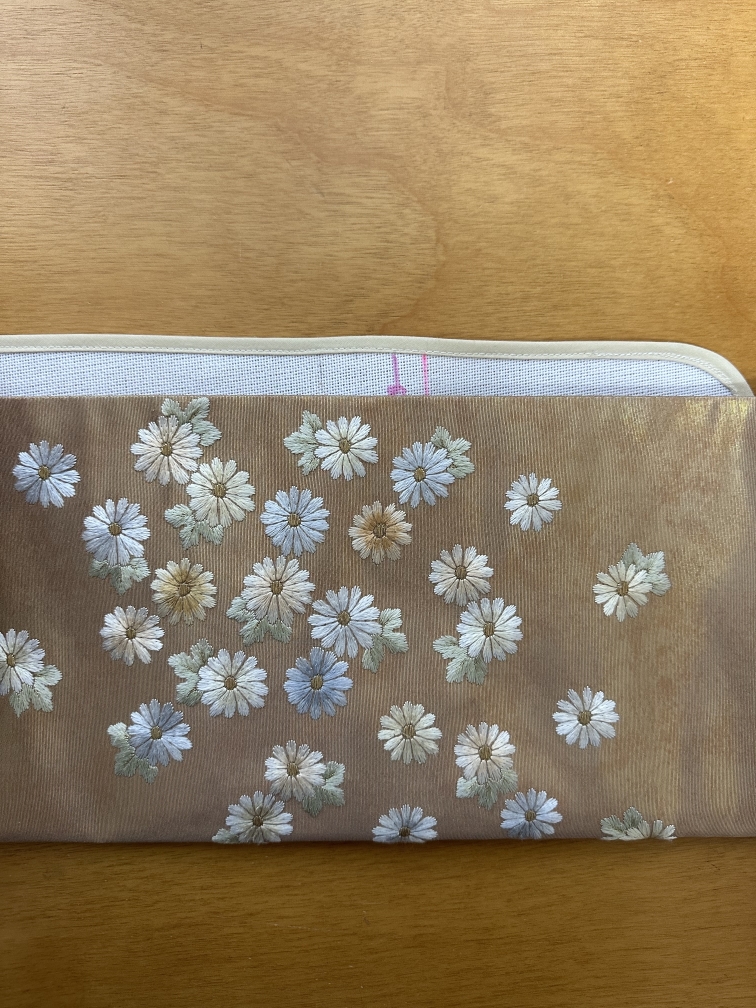

このぐらいの位置。今回裏にしつけ糸で印をつけることにしました。

2.お太鼓の裏側を決める

そこから帯枕の厚みと折り返りを取っておおよそ25㎝ぐらいの位置から半分に折ります。

(公式には細いほうのマジックテープ一本の長さですが、私にはそれより長めが良かったです)

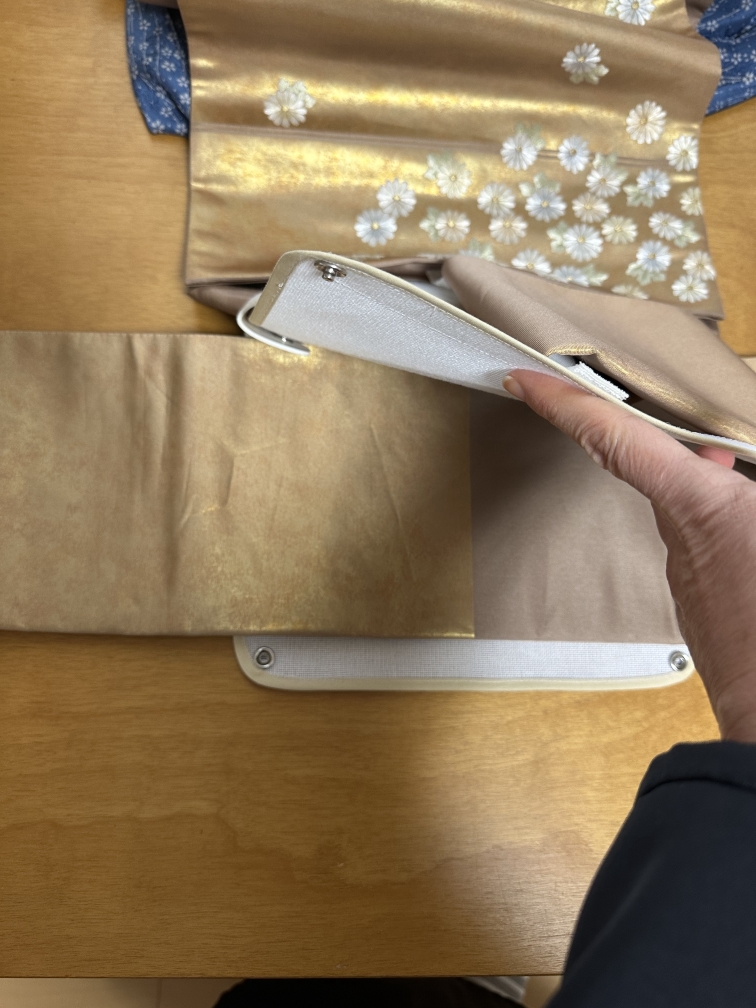

半分に折った位置から上を開き三角にし、楽詩帯の切り込みに挟み込みます。

3.手先を決める

反対側の端から手先を決めますそこから帯巾分の半分が背中心の位置です

土台の右スナップだけ止めます

4.前中心の柄を決める

5.前中心の柄に合わせて胴部分を決める

6.あまった部分を処理する

胴回り分の下側に余ったところを後に寄せてきてマジックテープで止めます。

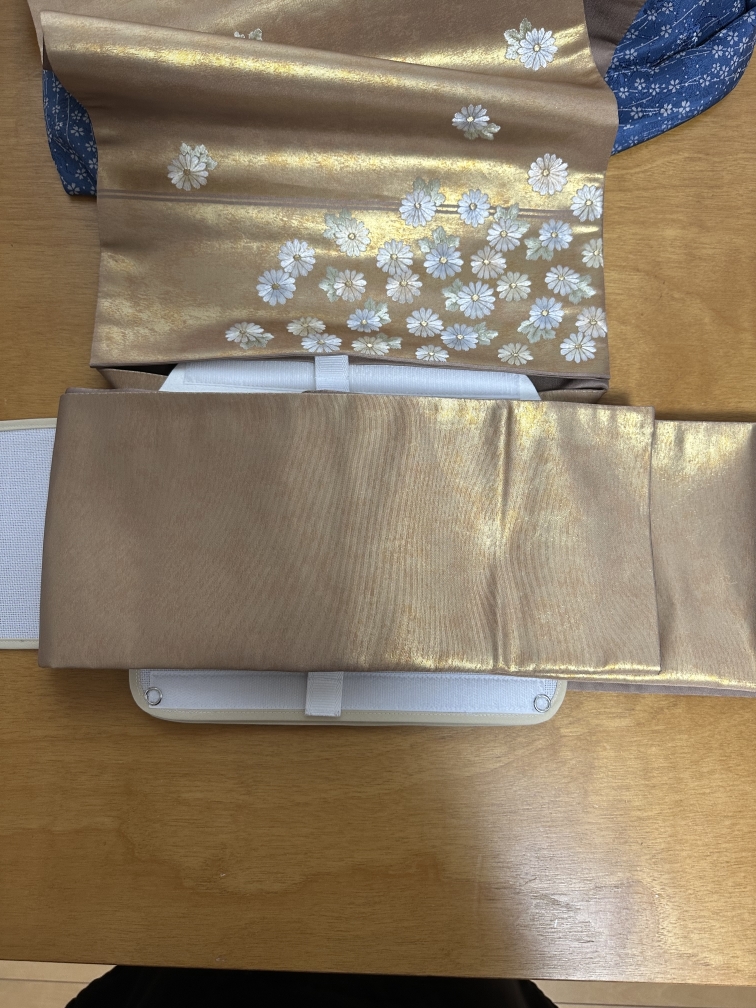

7.太鼓部分を作る

胴の下にタレ分出します。

マジックテープで止まります。

上に帯枕が乗っています。

下側は折り込みます。

手先の上に帯締めを通します。

装着するときは、クリップで折り上げたタレのところに帯締め、

帯揚げを軽く入れ込んで背中に乗せます。

この記事を書こうともう一度ビデオを見直しました。

実は間違ってたところもありました。胴回りはきちんと1周になるように設定されていますが、それを無視して1周以上のままで右脇近くまで引っ張って着ていました。

裾のスナップを両方とも外さなくてはいけなくておかしいなぁとは思っていましたが、

それでも特に問題はありませんでした。

今回正しい方法がわかったので次回からはそうしようと思います。

では今日もぼちぼち行きましょう。

https://nara-kara2010.shop-pro.jp/

コメント